経済産業省からの「2025年の崖」発表を機に、基幹システム再構築の必要性を検討しているシステムご担当者も多いのではないでしょうか。基幹システムの再構築は、レガシーシステムによる経済損失を防ぐことにもつながります。本記事では、基幹システムの再構築が必要な理由や再構築の手順といった基礎知識を解説します。

基幹システムとは

基幹システムを英語にするとMission Critical Systemです。基幹システムは業務系システムなどの言葉とともに、企業の業務の根幹を支えるシステムの一般的な呼び方として使われています。業務の根幹を支えるシステムとは、企業活動にとって欠かせない販売や経理などに関する業務をスムーズに遂行するためのシステムであり、それぞれの業務管理の効率化やコスト削減に役立つシステムです。

基幹システムがダウンしてしまった場合、重要な業務がストップしてしまいます。各担当者が個々に行う基幹システムを使わない業務はできますが、基幹システムが動いていないと、その先の処理ができません。

基幹システムといえば、大型のオフィスコンピューター(オフコン)を思い浮かべる方もいることでしょう。企業にコンピューターが導入され始めた頃は、現在のようなパソコンは少なく、クラウドサービスといった形態はありませんでした。そのため、コンピューター販売会社やソフトウェア開発企業のSEと打ち合わせを重ね、自社向けの基幹業務用ソフトウェアをオフコン上で走らせるケースが多い状況でした。

その後、パソコンが普及したことによって、パッケージ化された基幹業務用アプリケーションソフトウェアの活用が進みます。近年では、マイクロソフト社のサーバー向けOSである「Windows Server」を利用した社内サーバーや、クラウドを利用して基幹システムを動作させているケースが多くなっているようです。

Windows ServerはパソコンのWindowsに慣れている多くの企業や担当者にとって、使いやすい点が大きなメリットだといわれています。クラウドはオンプレミスとは異なり自社内に設備を含めて用意する必要がなく、手軽に基幹システムを構築できる環境です。

MicroSoft社の「Windows Server」の利便性や詳しいメリット、オンプレミスとクラウドといたソリューションについては、以下公式サイトもぜひご覧ください。

基幹システムとERPの違い

基幹システムと同じ様に使われている言葉にERPがあります。ERPは「Enterprise Resources Planning」の略です。基幹システムが、企業にとって必要不可欠な根幹となる業務を支えて効率化するシステムを指すのに対し、本来のERPは経営資源(ヒト・モノ・カネ)の有効活用による業務の効率化に関する計画といった意味があります。つまり、基幹システムが「モノ」であるのに対し、ERPは全体的な「プラン」です。

しかし、現在では基幹システムといえばERPのことだとする解釈も広まっています。基幹システムのサービスを展開するベンダーでは、複数の基幹システムを統合して一括管理が可能なシステムを提供するケースが増えており、これらをERPと呼んでいることも少なくないようです。プランを実行するためのシステムと理解するとよいでしょう。

基幹システムと情報系システムの違い

基幹システムとERPの違いに続いて、基幹システムと情報系システムの違いについても確認しておきましょう。

情報系システムとは、情報のやり取りを担うシステムを指す言葉です。社員間のコミュニケーションや情報共有に役立つメールソフトや、社内SNS、グループウェアなどが該当します。情報系システムの活用で意思の疎通が円滑に行われることにより、さまざまなトラブルへの対処もしやすくなるでしょう。

基幹システムの例

ここでは基幹システムと呼ばれるシステムについて、以下で主要なものを個別に解説します。

生産管理システム

生産管理システムは製造業に欠かせない基幹システムの一つです。生産に関係するさまざまな業務を一元管理でき、業務効率アップや課題解決に役立ちます。

- 生産計画

- 予算管理

- 調達管理

- 原価管理

- 工程管理

- 販売管理

- 出荷管理

- 在庫管理

上記は生産管理システムでできること、主な機能の例です。製造業では所要量計画や原価計算などの専門的な業務がありますが、エクセルなどのスプレッドシートや紙ベースで行うと煩雑になります。また、慣れていないために起きるミスや、得意な人に任せきりで他の人では対応できなくなるといった課題の解決・改善に対応できるのが生産管理システムです。

販売管理システム

販売管理システムは、ほとんどの企業で役に立つ基幹システムです。営利企業はもちろんのこと、非営利であっても販売を行っている企業であれば導入するメリットは大きいでしょう。販売に関するさまざまな業務の一元管理を行うシステムで、部門を超えた管理が可能です。受注活動や納品、回収の流れを正確に把握できる販売管理システムの主な機能を以下に示します。

- 見積管理

- 受注管理

- 売上管理

- 請求管理

- 入金管理

以上は基本的な機能であり、拡張機能として以下のような購買管理や在庫管理の機能があります。

- 仕入管理

- 支払管理

- 入荷管理

- 出荷管理

- 棚卸管理

販売管理システムを利用すれば、見積書や納品書、請求書などの帳票の発行に加え、各種集計表や分析表の作成も可能です。

在庫管理システム

在庫管理システムは製造業や販売業、サービス業その他の商品や物品を扱う業種の企業で役立つ基幹システムです。在庫品の数量や入庫日(製造日)、使用期限、原材料情報などの管理を行います。人力で行っている場合、扱う品目が多くなるほど在庫管理の負担が大きくなるため、基幹システムである在庫管理システムの導入によるリスク回避が重要です。

在庫管理システムは使用する業種が多岐にわたることから、業種に特化したシステムが用意されています。また、業種に関係なく使用できる汎用システムもありますが、自社のニーズにマッチしているか、十分に検討する必要があるでしょう。

受発注管理システム

受発注管理システムは、受注と発注に関する一連の各種業務を効率化できる基幹システムです。現代の受注業務の現場では店頭や電話、ファクシミリのみならず、メールやWeb、企業間取引ではEDI(電子データ交換)といった多数のチャネル(マルチチャネル)で受注が行われています。マルチチャネルに対応する受発注管理システムによって、受注の機会損失を防ぐとともに、速やかな取引進行が可能です。

また、現在在庫の反映や請求手続きの自動化などの機能もあり、ケアレスミスの防止に役立ちます。さらに、受発注システムの導入は、顧客の利便性をアップすることにつながり、顧客の囲い込みも期待可能です。

財務会計システム

財務会計システムは、会計帳簿の記帳や財務諸表の作成を行う基幹システムです。日常の仕訳・簿記が楽になり、企業の財務状況などを外部に示すうえで役立ちます。財務会計システムの主な機能は伝票入力、帳簿・決算書の作成です。帳票の出力も可能で、固定資産の管理にも対応しています。

財務会計に関する業務は、税務処理や株主への報告など、間違っていましたでは済まない部分があるため、自動処理を行う財務会計システムは企業にとって欠かせない基幹システムだといえるでしょう。また、人的な処理に比べて素早い点も大きなメリットです。API連携などを使えば、データ入力も楽になります。

勤怠管理システム

勤怠管理システムは従業員の出勤と退勤を管理する基幹システムです。タイムカードに打刻した時刻や出勤簿に記載した時刻を担当者が集計する方法では、手間がかかり過ぎるだけでなく集計時のミスも考えられます。

勤怠管理システムを使うことで、打刻が正確になり、集計の時短が可能です。タイムレコーダーやパソコン、スマートフォンなど便利なツールの利用、生体認証など各種の打刻方法が用意されており、自社にマッチした方法を導入できます。また、休暇の管理や時間外労働の管理、給与システムとの連携による給与計算の効率化といった効果も見逃せません。

仕入管理システム

仕入管理システムは、原材料や商品などの仕入に関連する業務を効率化する基幹システムです。仕入管理の流れでは、見積・折衝~売買契約・発注~入荷・検品~仕入れ代金の支払いといったプロセスが発生します。仕入管理システムを導入することで、上記の作業が円滑に進むだけでなく、在庫状況の管理ができることから、不必要な仕入を防ぐことも可能です。

また、バーコードのスキャンによる仕入品の管理が可能で、品目や数量の確認ミス、記載ミスといった人為的なミスの防止に役立ちます。

人事給与システム

人事給与システムとは、人事システムと給与システムを一体化した基幹システムです。人事システムとしては従業員に関する情報の一元管理を、給与システムとしては給与計算と給与明細、給与支払い、社会保険料・税金、勤怠などの管理を行います。

人事給与システムは単に作業上のミスの軽減や業務効率のアップだけでなく、さまざまなデータの活用により、人事評価の適正化と人材育成・登用にも役立つ基幹システムです。

基幹システムの再構築が必要になる理由

基幹システムは導入して終わりではありません。状況に応じて再構築が必要です。ここでは基幹システムの再構築が必要になる理由について解説します。

データの分断化が発生している

基幹システムは関連する業務のシステム間でデータ連携を行うことで、業務効率のさらなるアップやコスト削減を実現し、業容拡大への足がかりとなるシステムです。しかし、レガシーシステムなどデータ連携に対応していないシステムを使用していれば、データの分断化が発生している可能性が高いでしょう。この状況では手作業の負担が大きくなってしまいます。

※レガシーシステムとは、現在の業務に適していないなど、長く使用しているシステムを指す言葉です。

システムが複雑化・ブラックボックス化している

レガシーシステムを改修しながら使用している場合などで、システムが複雑化してしまうことがあります。そのため、システムの全体像を把握している人がおらず、ブラックボックスと化してしまい、有効な利用ができなくなっていれば再構築が必要です。

セキュリティリスクが判明した

マルウェアやランサムウェア、ゼロデイ攻撃など、ネットワーク、コンピュータシステムに対する攻撃の手口は日々新しくなっています。使用中の基幹システムにセキュリティリスクが判明した場合、早急な対策が必要です。情報漏洩やデータの消失、業務の中断や取引停止などの被害を防ぐためには再構築も選択肢に入ります。

ランニングコストが増大してしまった

レガシーシステムにあたる基幹システムの使用を継続することで、保守・メンテナンスのコストが増えてしまうことがあります。機能不足をカバーするためのコストをかけた場合も含めて、不足のある基幹システムの使用はランニングコストが増えることはあっても減ることはないといっても過言ではないでしょう。ランニングコストが増大してしまったら、再構築を検討する必要があります。

データの継承が困難である

ITに関する優秀なスキルがある人材の不足が叫ばれているなかで、自社の基幹システムを長期間そのまま運用していると、データが継承困難になるおそれが指摘されています。基幹システムの再構築が必要な理由の一つです。

DXを推進するため

国を挙げてDXの推進が叫ばれています。古くなった基幹システムの再構築もDXを進める手段の一つです。DX化が進むことで、時代の変化に対応し、新技術を活かしたハードウェアやソフトウェアのメリットを享受できます。その結果、ビジネスチャンスを広げることにもつながるでしょう。

「2025年の崖」

2025年の崖とは、経済産業省が発表した2018年9月7日付「DXレポート」(デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会)に出てくる言葉(※1)です。レポートのなかでは、“複雑化・老朽化・ブラックボックス化した既存システム”がこのまま残り続けた場合、2025年以降に年間最大12兆円の経済損失が発生する可能性が指摘されています。この金額は、2025年までにITスキルの高い人材が引退したり、サポートが終了したりすることによるリスクを前提にしたものです。

2025年の崖を回避するためには、DX推進の一環でもある基幹システムの再構築が必要でしょう。

※1 参照:経済産業省 デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会「DXレポート ~IT システム『2025 年の崖』の克服とDXの本格的な展開~」

基幹システムを再構築する際の手順

基幹システムの再構築は効果的に行う必要があります。ここでは再構築する際の手順を紹介しましょう。

再構築の主目的を明確にしておく

何のために再構築するのかを明確にしておくことが、基幹システムの最適化につながります。目的が明確でない場合、再構築の必要性に対する疑問が噴出し、抵抗が起きかねません。また、目的が不明確なまま再構築したとしても、中途半端で使えない結果に終わるおそれがあります。

現行システムの課題をすべて洗い出す

現行の基幹システムの課題は何かをすべて洗い出す必要があります。課題を残したままの再構築では、同じ課題に悩まされる可能性が高いためです。課題には現場の不満や経営の要求を含みます。

再構築の計画を立てる

再構築の計画を立てるにあたり、既存システムの中身がわからないといった事態が考えられます。この場合、再構築とはいうものの、これまでなかった基幹システムを、業務に応じて新たに導入する姿勢が必要だといえるでしょう。再構築した基幹システムを最適なものとするためには、自社で積極的に取り組み、できるだけ内製化することが重要です。

再構築の作業に入る

基幹システムの再構築は、完全に出来上がってから運用するのではなく、開発期間を短くし、使用しながら時間をかけて作り上げる「アジャイル開発」が適しています。IT技術の変化スピードを考えたとき、初めから長い年月をかけて開発する前提の場合、出来上がった頃には使いものにならなくなっているおそれがあるためです。

再構築を機に基幹システムをすべてクラウド化することは有効

クラウドが普及し始めたのは2000年代の後半で、基幹システムをクラウド化している企業よりもオンプレミスで運用している企業のほうが多いでしょう。レガシーシステムの再構築を機に基幹システムのクラウド化すれば、以下に示すように多くの点で有効です。

クラウド化することで、システムの運用に必要なサーバーなどのハードウェアを用意する必要がなくなります。ベンダーのサービスを利用するため、初期費用や運用コストのカットが可能なだけでなく、保守やアップデートをベンダーが行うことでシステム管理の負担軽減につながる点も大きなメリットです。

また、クラウドなら利用端末を選びません。いつでも必要なデータにアクセスできます。さらに、常に最先端の技術を利用でき、外部サービスとの連携も可能です。このように、ヒト・モノ・カネの3つすべてにおいて、クラウド化によるメリットは大きいといえるでしょう。

予約管理の仕組みを含めた基幹システム再構築の際には「ChoiceRESERVE」を検討ください

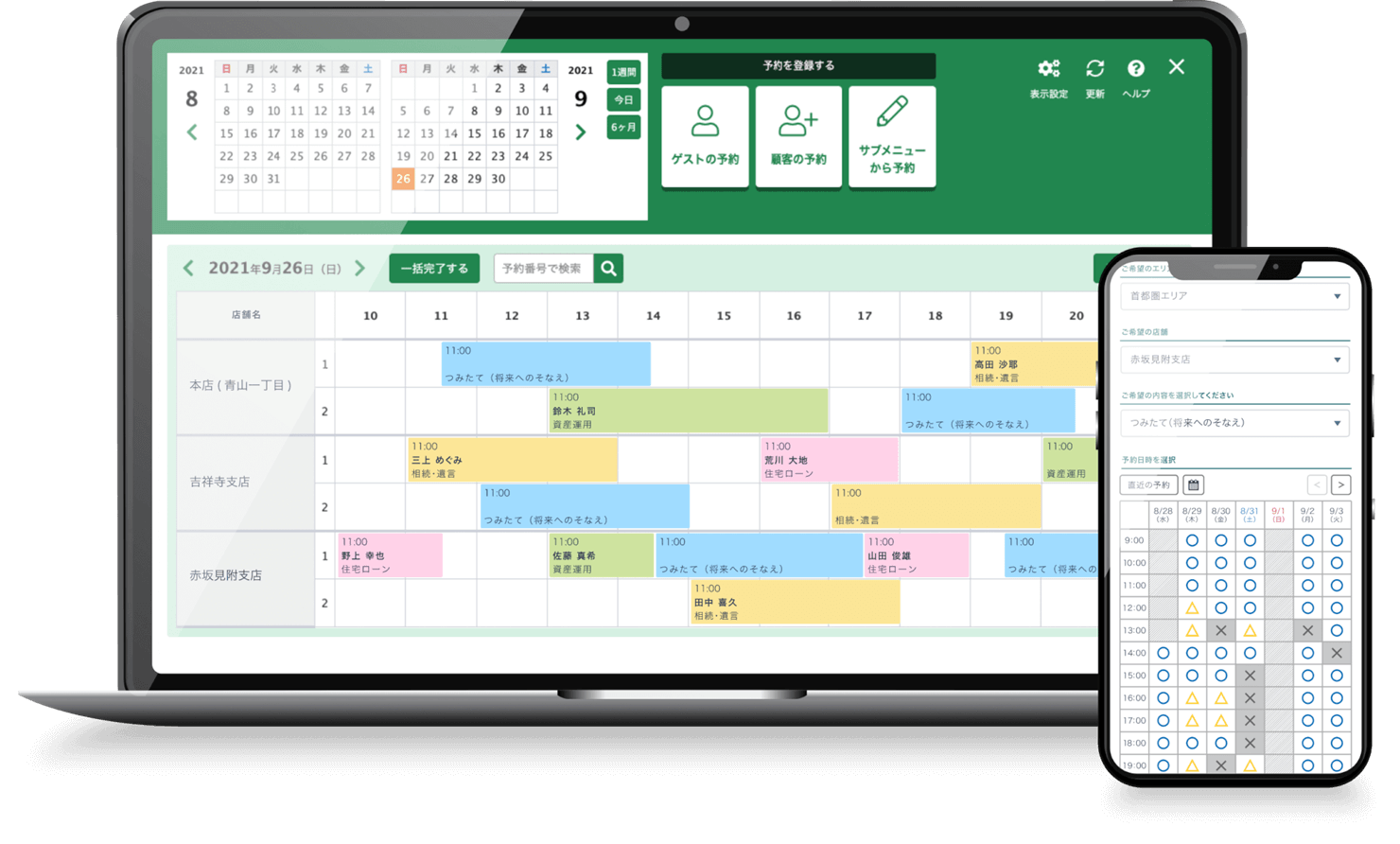

サービス業や販売業をはじめ、顧客の予約を受け付けている企業において、予約管理システムの活用は業務効率アップと売上・利益の拡大に欠かせないポイントになっているといえるでしょう。基幹システムの再構築に際し、予約管理の仕組みについても考えている場合は、「ChoiceRESERVE」をご検討ください。

ChoiceRESERVEは、予約に関する業務の一元管理が可能な予約管理システムです。ChoiceRESERVEには予約データのCSVダウンロードや、API連携機能が搭載されています。基幹システムとの連携により、顧客管理などで予約データの有効活用が可能です。

「2025年の崖」に備え入念な基幹システム再構築準備を

「2025年の崖」ではその後、年間でおよそ12兆円もの経済損失が生じる可能性があるとされています。レガシーシステムを使い続ける個別企業の損失がどの程度かは、企業によって異なりますが、可能な限り避けたい損失であることは事実でしょう。残された時間は長くないようにも思えますが、再構築の準備期間は短くなる傾向があります。2025年の崖に備えて、入念に基幹システムの再構築準備を行いましょう。